潜入蓝翔技校的二十天...

一天中午,我回到宿舍,有点意外地看见陈伟忠坐在床边和一个学生下象棋。我凑过去,看他们下完那盘棋,和陈伟忠聊了起来。他宿舍的下水道坏了,为了躲避臭味,午饭后就到我们这儿来了。

他问我原来是干什么的,我告诉他自己是摆糖水摊的,一直对计算机感兴趣,被蓝翔技校有黑客的传闻吸引,以为网络技术会教黑客攻击手段。

“我也不知道是真是假。就我这个级别,我估计没有机会了解到那些事情。网络技术是程甲老师教。程老师是咱系老师中工资最高的,比系主任工资都高。”陈伟忠说。

程甲为什么能拿全系最高的薪水,他会是黑客吗?我想多打听一些程甲的信息,但陈伟忠说他仅见过程甲几面,没有太多交流。他只知道程甲是计算机系唯一的重点大学毕业的老师,技术很好,但是平时很少授课,专门管理学校的网络中心。

我后来联系上了程甲,那是我从蓝翔逃出去之后的事儿。我也想等到程甲给我讲课的那一天,但不可能,那还需要6个月。我向赵佳要了程甲的手机号码,拨通了他的电话,借口是请教专业课程以及就业出路。电话那端,有他孩子的吵闹声。他操着山东口音的普通话,给我介绍网络技术专业以后可能会讲到的一些内容,和我以后可能的出路。

他告诉我,学生毕业后从事技术工作的很少,能在北京这样的大城市找到工作的也很少。“咱们的学生还做不了软件开发,但做实施是没问题的。”

我又问起他的工资。全系首屈一指的薪资,其实才不到6000元。程甲从山东大学计算机系毕业后做过程序员,2008年到蓝翔技校。他也想过要离开蓝翔,北京一家开发医疗软件的公司曾经高价挖过他。但考虑到家庭,他暂时留了下来。“软件行业总出差,家里有个孩子,走不开。”他说。

我向他表达对黑客的好奇。他听完,笑了,很干脆地说:“黑客违法,学校不教。咱们这确实没有黑客,谷歌攻击也不是咱们做的,咱们也没有那么高水平的人。”

我追问当时到底发生了什么,他给我讲述了另一个版本的蓝翔技校黑客风波。

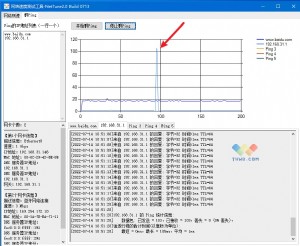

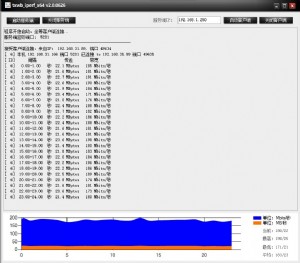

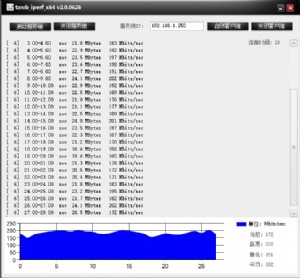

2010年2月,通过网络关键词监测系统,蓝翔技校发现自己成为爆炸性新闻的主角之一。震惊之余,立即排查,发现4楼机房有一批计算机中毒—具体何时中毒不得而知—可能被人作为发动网络攻击的中转站。从程甲的说法来看,这并不是像老任描述的那样,“机房以前没有外网”。

“有些机器变成肉鸡了,就是能够被别人随便操控的机器。他们通过咱们的计算机攻击美国的服务器,美国那边就以为是咱们攻击的。闯入别人的电脑都显示一个IP地址,都来源于蓝翔技校,但具体是哪一台就没办法区分了。”

从谷歌的声明来看,攻击者的方法是,通过“钓鱼邮件”将Gmail用户引向诈骗网站,诱骗他们透露邮箱的用户名和密码,从而得以阅读并转发受害者的电子邮件。在这种情况下,通过追查原始攻击源来证明清白是不现实的,即使查出前一级发动攻击计算机的IP,它们仍然有可能是一批“肉鸡”。蓝翔技校迅速切断了与互联网连接的总接口,断网持续了将近一个月。当时怀疑中毒的一批电脑目前已经更换,无迹可寻—当时的电脑也是方正文祥。

我向程甲问起,《纽约时报》的文章提到蓝翔有个乌克兰教授,可能是黑客。程甲在电话里否认了这点:“哪有外国老师,全他妈是中国人。”

9

第二十天,我全部的所思所想是如何逃出去,尽快结束这个玩笑—花1万块钱,用物理行为去核实一个技术问题。我曾精心策划过两次请假:我到校半个月没有洗过澡,要求去学校对面澡堂洗浴,学校的浴室近一年没有开放过;老家新农村建设,房屋改造,需要我本人签字,但都没有被批准。在一次集体劳动时,我得到通知,学校决定加强出入管理,不允许任何学生出去,但没有公布这样做的原因。我知道以请假回家为理由,彻底消失,是不可能了。

只能寻找所有可能突然出现的人间蒸发机会。

第二天,气温罕见地蹿升了10度,午后阳光刺眼,大多数学生正在午休。我原本准备打一杯开水,再去机房找老任聊聊。去的路上,我看到校门开了一道小缝儿,没有任何犹豫,我冲向那道门缝儿─马上离开!我加快脚步径直往外走,两个门卫的大声质问被甩在耳后。出了门,我沿马路一直向南走,跳上一辆正在驶过的三轮摩托车,坐在挡板上。我在蓝翔技校的学习生涯正式结束。

本文来源:不详 作者:佚名

天下网吧·网吧天下

天下网吧·网吧天下