大学生破解世界数学难题遭疑,老师称媒体太吹捧

王骁威本不愿意接受采访,他说,过多的采访没意义。但近来网络上对他的质疑声,让他愿意面对媒体并回复质疑。

这是一个原本被视为又一个刘路(22岁破解“西塔潘猜想”,现为中南大学学生)的年轻人。刚被媒体报道时,外界发现两人有许多相似之处:同样生于1990年,同样并非优等生,同样据媒体称破解了悬而未决的“世界数学难题”而引起轰动,同样在国际知名学术刊物上发表论文。

轰动之后,往往紧跟着的是质疑。国内一些数学研究者发现,王骁威所获得的结果在好几年前就被俄罗斯人公布了,但人家并没有把它当什么“世界数学难题”,连论文都没发。

王骁威曾将论文投给国内数学期刊,却频频遭遇退稿;而他的论文在被国际学术期刊采用后,这些曲折也被用来当作攻击国内学术体制的武器。然而一些研究者认为,国内教育科研体制确实值得批判,不过这一次,批判者们拿错了武器。

在他们看来,更值得反思的是,国内喧嚣语境导致的片面夸大和过分渲染,是在人为地拔高和制造神话——这其实并不利于年轻人的成长。

被媒体称为“想做敢追梦的‘中国高斯’”

和刘路一样,王骁威出现在公众视野,也是源于媒体的报道。

11月6日,广州一家媒体发出题为《60年未解的世界数学难题,“90后”的他破解了》的报道,声称“韶关学院大四学生王骁威在6个月的时间里,独自成功论证了世界数学界自上个世纪提出的一个著名猜想——‘仅用1表示数问题中的素数猜想’的不成立性。在屡经一些相关杂志退稿、学者漠视后,他的论文成功被国际著名的《数论杂志》选定。”

报道称,王骁威在高二时阅读了一本叫《数论中未解决的问题》的书,这是加拿大数学家盖伊的著作。从高二起,王骁威就对里面提到的“仅用1表示数问题中的素数猜想”产生了兴趣,到了大三上学期,便开始决定着手研究。从2011年11月开始,他花费了4个月去阅读材料、进行数据分析,又花费了两个月的时间用英文撰写成论文,然后开始向国内外的学术期刊投稿。

报道援引王骁威的自述称,刚开始,论文连续被几家国内学术期刊退稿,也并未引起国内数学界的重视。他还曾联系过多位专家,一些专家不感兴趣,还有专家给出的评价是“研究没有意义,没有科研价值”。然而,论文几经修改,竟意外地被国际学术期刊《数论杂志》选中。

10天后,再一次将“破解世界级数论猜想大学生”的表述写进标题的这家报纸,又在另一篇报道中透露出一个信息:“更巧的是,数学界最高荣誉菲尔兹奖得主、中国科学院外籍院士丘成桐的一篇论文与王骁威的论文在该期刊同期刊登,他在与王骁威的邮件交流中表示,非常高兴王骁威能取得这样的成绩,并亲切询问他以后是想去清华大学还是UCLA(加州大学洛杉矶分校)继续深造”。

广东的另一家报纸则以“想做敢追梦的‘中国高斯’”为题,称王骁威“论证了国际数论学界一个尚未破解的数论猜想,并引起国外学者的关注”。

这些报道在引起较大社会反响的同时,也引发了舆论的热议。有评论认为,王骁威的论文国内不发国外发,恰好证明了国内学术期刊体制不顺、机制不畅,光会收版面费、录关系稿,真正的好文章却发不了。还有人猜测,也许是因为王骁威的论文水平太高了,国内专家看不懂,所以才会退稿,国际学术期刊的录用,对于国内学术界而言是一个巨大的黑色幽默。

然而,这些声音都出现在此事尚未受到质疑之前。

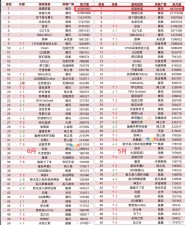

11月6日,广州一家媒体以《60年未解的世界数学难题,“90后”的他破解了》为题,刊发了韶关学院大四学生王骁威破解“世界数学难题”的报道。图为相关报道的版面截图。

在质疑者看来,他解决的不是世界难题,更非悬而未决

华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心教师彭翕成对王骁威的故事产生了好奇。这个以传播数学文化为爱好的年轻教师,很想了解王骁威到底做了什么,“看能不能在我搞清楚之后,再通过自己的通俗表达传播出去,让大家明白他做了什么”。

彭翕成把王骁威的论文找来研究后,得出的结论是:“媒体对他和他所做的工作吹捧得太厉害了。”

彭翕成手头也有盖伊的那本《数论中未解决的问题》,他告诉中国青年报记者:“王骁威研究所涉及的,只是这本书里F26节中的一个小问题。”彭翕成说,他手头的这本书是第三版,分为6章,整本书列了数千个问题,王骁威所涉及的只是F26节中“倒数第二行最后一句话”。

为此,他写了一篇长文发在博客上,提出质疑。首先,他排除了这是一个“世界数学难题”。

“这是一个小问题,不至于拔高到那个程度。” 彭翕成说,在他看来,世界难题应该在业界广为人知,有相当多的数学家研究过但没有解决,最好还要跟学科发展有紧密联系,“这个问题远没达到如此高度”。

而且,在他看来,如果要证明一个命题正确,会需要用到较多的数学知识,可以充分全面反映解题者的水平。但是如果举例否定,所需要的知识就不一定很多。“在计算机的辅助下,也可以简单解决”。

从媒体对王骁威的报道看,他正是用计算机运算找到了一个反例。

中国科学院数学研究所博士林贤祖的看法跟彭翕成相似,他说,王骁威破解的这个“世界数学难题”在盖伊的著作中并不起眼,而且,最重要的是,王骁威并没有证明这个猜想,只是用计算机找到了反例——“如果一个数学领域或计算机领域的专业人士做了这样一个工作,那根本不值一提!”

清华大学数学系研究数论的博士生宋元龙也告诉中国青年报记者,他之前不了解这个猜想,“应该不是特别著名的”,“王骁威只是举出一个反例说明猜想不存在,对数论和数学发展应该没什么帮助。”

然而,更惊讶的发现还在后面,彭翕成发现,王骁威是在获得了某个数据后才证明猜想不成立的,他把这个数据放到搜索引擎中去检索后发现,至迟在2008年,已经有俄罗斯人得出了一模一样的数据。

与此同时,在豆瓣网上,一个叫“秋水无涯”的网友也撰文称:“经过简单的google搜索,我发现在收集各类数论事实的在线网站OEIS上,已有人借助计算机找到了上述猜想的前1000个反例——王骁威的结果和他们相比可以忽略不计。”

基于这些发现,有声音开始质疑王骁威涉嫌重复发表,一位网友写道:“2008年后关于这方面的文章大都提到了这个反例。难道在搜索文献的时候,电脑会自动屏蔽2008年后的相关文献,给王骁威一个重新发现反例的机会?而且自从新闻报道后不到两个星期的时间,博主就找出了那么多的地方都出现这个反例,难道对这个问题研究半年的王骁威就那么神奇的把它们都无意地避开了?”

“并不是什么大成果,是个很小的东西,比较初等”

既然并非世界难题,为何王骁威的论文能被国际著名学术刊物录用?国际公认的数学大家丘成桐为什么对他作出那么高的评价?

彭翕成不相信丘成桐“眼光有那么差”,于是他干脆给丘成桐写信,问是否对王骁威作出过高度评价。

令人惊讶的是,丘成桐在回复的邮件中称,他既不认识王骁威,也没有跟他交流过。彭翕成把这封邮件公布在了他的博客里。

在回复中国青年报记者的邮件中,丘成桐也称,他确实不认识王骁威,也没有跟他有过任何交流。但他说:“有可能是媒体在报道时,把我弟弟丘成栋混淆成我了,他也是清华大学数学系的教授。”

王骁威后来告诉记者,这是他弄错了,包括给记者介绍情况时,他也没弄懂两人的差别。“《数论中未解决的问题》(第二版)译后记里面就把Stephen S.T. Yau写成丘成桐(丘成桐英文名为Shing Tung Yau——记者注),我是因为看到那里才搞错的。”实际上,他联系的人是丘成栋(Stephen S.T. Yau)。

丘成栋向中国青年报记者证实,他确实收到过王骁威的邮件,但他明确表示,王骁威的这个成果“

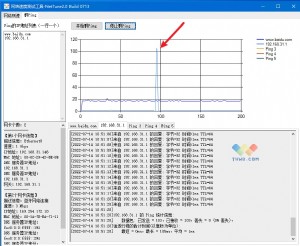

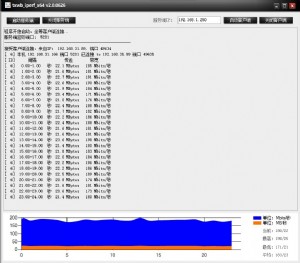

天下网吧·网吧天下

天下网吧·网吧天下