699万高校毕业生,“最难就业年”在等着你们

小李坦言,从上大学开始,他就很清楚地意识到自己与名校生的差距,所以格外努力。“很多辛苦的实习工作,名校生不乐意干,我会争取去做。”小李说,“总想着,以后找工作,简历上可以多写点。”

小李认为,差学校也会有人找到好工作,好专业好学校也总会有人找不着工作,关键还是看个人能力。“和我一起面试的就有个211学校的大学生,他的专业也对口,但他什么都不会,实习经验也少,指望着以后单位培训,但我一进去就能上手工作。我想,任谁都不选择有一个好文凭,但不干事的名校生。”

HR反馈:今年应聘者观望的少了

南京一家科技型企业的人事经理吴先生坦言,公司目前急需商务专员、美工、客户服务等职位,某次招聘会现场,他接收了约10份简历,但没有一个人让他满意。

吴先生说:“我们也在全国各地进行校园招聘,但是现在还有五六百的用人缺口。去年曾经招收过一批,但是实习期一过,留存率很低。”

一边是“一碗难求”,一边是企业遭遇用人荒,问题何在?

“应届生们对企业的依赖性太强、抗压能力很弱。”

吴经理说,公司给新进员工培训三天后,就希望他们能够上岗,但现实是,现在有时将培训周期拉长到14天,大学生都未必能胜任。“我们希望招到的大学生能立即上手,而不是再花费精力去培训。”

在这家公司,许多大学生都要从最基本的商务专员做起,“但是有学生连商务楼的大门都进不去,被保安撵回来,还要我们带着去拜访。”

吴经理说,为了帮“90后”减轻生活负担,公司也尝试着提高福利,例如提供员工宿舍,在雨花台附近租下了七八套三室一厅的房子,再聘一个保洁阿姨,仅这一项,公司一年的支出就要增加近30万。

“也要培养企业文化,我现在就动员各部门经理们,平时多给新员工们买点零食,请他们吃吃饭,联络一下感情,费用由公司买单。”

而南京另一家信息技术公司人事经理则表示,今年发出offer后,学校的签约率明显比去年提高近一半,他们更希望能尽快吃颗定心丸,而不再观望。

影响:毕业生更倾向于稳定的工作

虽然就业的外部环境遭遇寒流,但是,不同层次的高校,对就业难的“体感”相差较大。

去国企和大企业的多了

东南大学学生处副处长张晓坚表示,今年到学校招聘的用人单位总量与往年基本持平,但岗位数有所减少,“主要受宏观经济形势影响,外企岗位减少”。

张晓坚说,截至目前,今年该校签约学生已有80%,但由于形势收紧,学生们也更倾向于稳定性的工作,例如去国企或大型企业就业的更多。

在两所财经类高校,校方对就业遇冷似乎没有太大的担忧,南京财经大学就业指导中心处长殷建新表示,学校每年本科毕业生有80%左右是直接就业,今年已经有约50%的学生确定了工作去向,还有10%左右属于确定意向,还未正式签约;另有10%左右选择考公务员、村官、入伍等。

殷建新解释,财经类院校就业出路比较广,服务业、商贸等方向岗位需求并没有多大波动。南京审计学院招生就业中心相关老师也表示,今年相较往年就业率并没有减少多少。“岗位要求对专业越来越细分,可能对毕业生质量要求更高。”

就业形势严峻助推“啃老”

而对于更多的本二、本三高校,遭遇的“寒流”更明显。南京一所本二高校,目前的签约率只有40%,比去年同期下降15个百分点。“主要集中在人文类专业,还有广泛开设的专业,例如市场营销,此外新上专业社会认可度也不高。”该校就业相关负责人表示,部分行业的起薪也有所下调,例如行政管理、文秘等专业,从原来的2200元降低到1800元。

而在一所211工科类院校,目前可统计的签约率大概在40%左右,相比较往年,下降了3~5个百分点左右。

“国有大中型企业进行结构调整,招聘岗位减少了15%左右,而这些国有企业是每年招录高校毕业生的主力。”该校就业中心负责人表示,今年的就业形势严峻,使得女生、文科类专业的毕业生就业更加困难。

还有非重点高校就业部门负责人表示,其实,该校的招聘会办了不下10场,提供的岗位也不少,但学生们有时并不买账,“除了宏观形势,很多孩子越来越不希望到基层就业。例如还有工科专业女生,绝大多数不喜欢去生产车间工作。”

该负责人说,现在的学生心态较以往有很大变化,“以前的学生觉得不工作可耻,但现在觉得理所应当,有的家长把孩子惯坏了,即使毕业回家啃老也不在乎。”

出路:不少学校提供便利鼓励创业,“把眼光放宽一些”

现代快报记者在调查中发现,很多江苏高校毕业生在就业选择上,偏好于留在长三角地区,而这也限制了高校毕业生的就业选择。

“我们学校都是面向全国招生,不光江苏生源的学生要留在南京,很多非江苏生源也选择留在南京,其实把眼光放宽一点,也是有很多就业机会的。”南理工就业创业指导服务中心主任王渤建议,高校毕业生转变“守土”的就业观念,多留意其他地区的工作机会,其实也能有很好的发展。

“我们现在做就业指导时,都会鼓励学生去川渝经济圈、长株潭经济圈等中西部地区发展,强调注重生活质量、幸福度等。”

利用专业优势创业

在南理工,设计艺术与传播学院按是比较“小众”的文科院系,毕业生中却出现了七八个创业团队,用自主创业解决了就业问题。

“这些团队利用学校的学科优势,从事工业设计方向;同时有利用学校创业孵化园的有利条件,解决了创业初期的一些经济、场地问题。”王渤说,预计一两年之内,这些创业团队应该可以吸纳学弟学妹,解决一些需要就业的毕业生。

鼓励创业是不少学校采纳的缓解就业压力的方式之一,很多学校都为创业者提供了不少便利条件。“我们学校毕业生在毕业5年之内,都可以享受在校生的创业优惠政策。学校的创业孵化园也是提供给学生免费使用一年。”王渤解释,除此之外,南理工还提供了“科研助理”等雇员制岗位,都是为了缓解毕业生就业难压力。

专家观点:多方发力才能解就业窘境

在相关专家看来,眼下就业窘境中的各种尴尬,其实是诸多积弊的后遗症,要改变须多方发力。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示,“一些人文社科类专业学生明显遇冷。这并不是什么‘新发现’。这类专业的遇冷,一个重要原因是学校盲目扩招。我国高校近年来人文社科类专业的扩招规模远大于理工专业,这是因为举办理工科专业需要实验设备、专任教师,要付出更大的成本,而举办人文社科专业,扩大招生规模,成本小、更容易。”

熊丙奇认为,这种功利的办学思维,一方面使学校只注重规模,而忽视办学特色和质量,另一方面导致人才培养与社会需求严重脱节,由于这些专业招生、培养规模增长迅猛,而社会需求无法跟上,就业难是注定的。

而在今年的考研大军中,还有相当一部分因为逃避就业压力被“逼上梁山”的毕业生。2013年,全国硕士研究生考试报名人数达到180万,较2012年的165.6万,增加了8.7%,其中江苏的增幅为7.3%。而从各校研究生招生计划看,却基本维持不变或小幅上调,考研竞争加剧。

在熊丙奇看来,“这是典型的‘延迟’就业难的做法,在最初几年,这确实可以起到一定的效果,部分大学毕业生可以推迟两年、三年再毕业找工作,可是,时间一久,这些学生走向人才市场,积累的问题就显现出来。如果这种发展教育的思路不变,我国大学毕业生就业难,此后若干年,年年都会是最难就业年。”

本周四,教育部下发通知,规定各地区、各有关部门要大力营造公平的就业环境。用人单位招用人员、职业中介机构从事职业中介活动,不得对求职者设置性别、民族等条件,招聘高校毕业生,不得以毕业院校、年龄、户籍等作为限制性要求。

熊丙奇认为,把大学分为“985”“211”“一本”“二本”“三本”是制造就业不公平的根源所在,“我国一些二本院校、三本院校现在沦为考研基地,以及一些高职院校,把学生专升本作为办学目标,这种办学,能向社会培养合格的人才吗?”

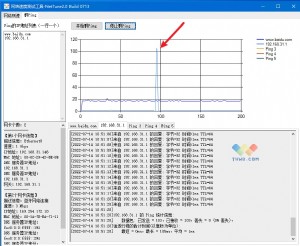

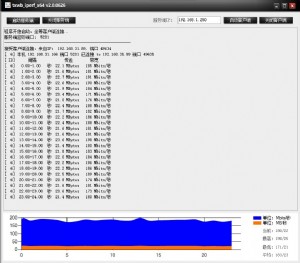

天下网吧·网吧天下

天下网吧·网吧天下